編者按:

玉兔辭舊歲,金龍迎新春。中國十二生肖中,龍是唯一虛構的神獸;中華傳統文化中,龍是意蘊獨特的符號。

甲辰龍年將至,中新社“東西問”自2月6日起推出“龍年春節”系列策劃,從紅山文化中龍的起源到敦煌石窟中龍的演變,從一百多年前外國人如何過春節到海內外中華兒女為何被稱為“龍的傳人”,探索龍年春節背后的文化味。敬請垂注。

中新社沈陽2月11日電 題:為何說玉豬龍實證中華之“禮”出自紅山?

——專訪中國社會科學院考古研究所世界考古研究室主任賈笑冰

作者 李晛

在中華文化中,龍有著極高的地位,堪稱中華民族的精神圖騰和獨特文化標識。龍,無人見過,但幾乎每個中國人都能在腦海中描繪出它的樣子:頭似駝、角似鹿、眼似兔、耳似牛、項似蛇、腹似蜃、鱗似鯉、爪似鷹、掌似虎。

紅山“玉時代”,標配玉豬龍。玉豬龍的發現基本奠定了后世龍形象的標準造型。一枚不像豬也不像龍的小小玉器,如何為“龍的傳人”找到依據?為何說玉豬龍實證中華之“禮”出自紅山?

近日,國家文物局考古中國重大項目“紅山社會文明化進程研究”負責人、中國社會科學院考古研究所世界考古研究室主任賈笑冰接受中新社“東西問”獨家專訪,對此進行解讀。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:紅山“玉時代”,標配玉豬龍。何為紅山文化?玉豬龍究竟為何物?為何說玉豬龍實證中華之“禮”出自紅山?

賈笑冰:紅山文化是新石器時代晚期中國北方地區最輝煌的一支考古學文化,作為北方與中原地區接觸的前沿,既是北方筒形罐傳統的繼承和發揚者,又吸收了來自中原地區的彩陶技術,是史前文明融合發展的重要代表,也是多元一體的中華文明起源發展重要的源頭之一。紅山文化時期形成的以玉器標示社會地位和等級的禮制傳統,為后世中國傳統禮制的形成和完善奠定了基礎。

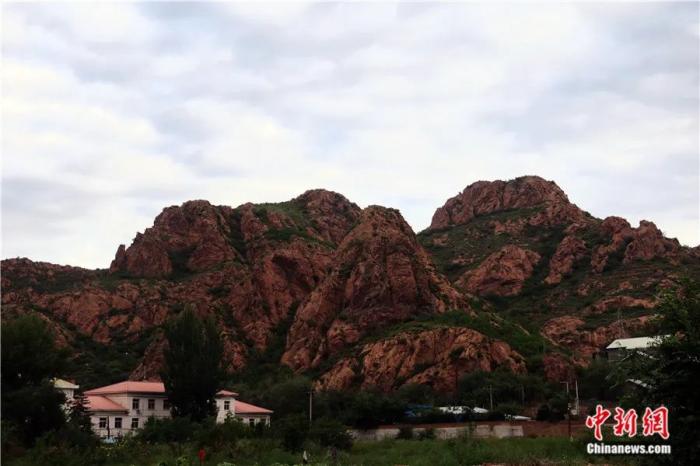

內蒙古赤峰市,秋日晨光中的紅山巍峨屹立。以紅山命名的紅山文化歷史悠久,距今約6660-5000年,是中華文明重要發源地之一。孫自法 攝

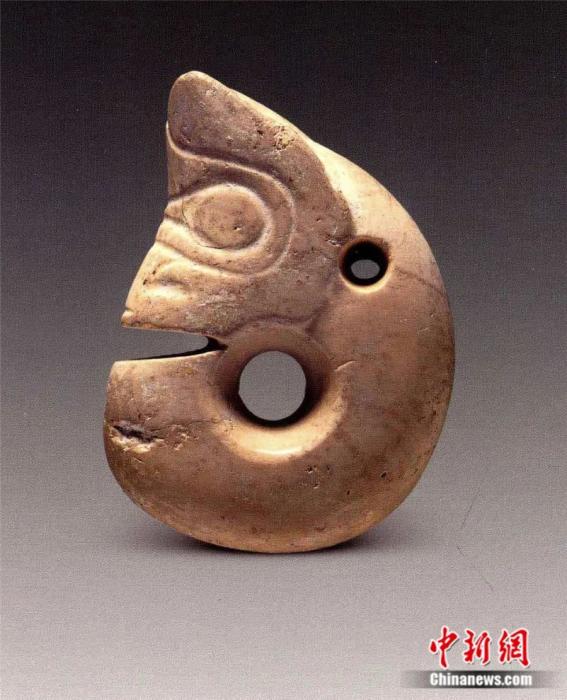

玉豬龍是紅山文化眾多玉器中的一類,目前發掘出土的數量并不多,卻是現代人眼中最有影響的紅山文化玉器。玉豬龍是紅山文化中圓雕造型的玉器,與其他玉器相比,在用料規模、制作技術方面都有較高要求,同時也是紅山文化對后世延續影響最為明顯的器類之一。從玉器的制作和原料的珍貴程度來看,屬于紅山文化中的“重器”。

禮制(社會的等級規范和社會秩序的原則)是紅山文化社會發展的核心和基礎,而玉器是紅山文化禮制的最重要載體,既是紅山文化的文化特征之一,也是紅山文化核心特質的物質表征。

玉禮器是紅山文化禮制的物質載體,在禮制形成的初期,尚未形成固定的規范組合,因此紅山文化的玉禮器仍然是多樣造型器物的組合,在禮制發展完善的過程中,這種復雜的禮制組合逐漸被更為簡單明晰、可復制的規范所代替,玉龍的形象一直存留并延續發展下來。玉豬龍作為紅山文化最為特殊且具有影響力的玉器造型,是體現紅山文化禮制的玉禮器之一,也是紅山文化禮制形成的實物證據之一。

遼寧省博物館展出的白玉豬龍。 李晛 攝

中新社記者:在紅山文化所發現的玉龍中,豬首蛇身是普遍形象,為什么以此來反映龍?它們二者在現實中又有怎樣的聯系和寓意?為什么還有“玉熊龍”的說法?

賈笑冰:龍是非現實存在的虛構生物,是集多種生物特征于一身的“復合型”生物。在龍形象形成的初期,并未出現像后世龍的那種復雜特征,其中最主要的特征就是蜷曲的身體,這也是判斷紅山文化此類造型的玉器為龍的主要原因。而稱為“玉豬龍”是基于其頭部的造型,大耳、長吻、吻上的褶皺和獠牙,這些特征與豬的形象較為相似。除形態特征外,還有基于對紅山文化生產發展的考慮。當時所發現的紅山文化的大型祭壇、積石冢、“女神廟”等可與后世天壇、帝陵和祖廟相比附的重要建筑,從以此組合的規模來看,這一時期的紅山文化已相當發達,應已出現可儲備較多剩余產品的農業生產,加之作為破土耕耘工具的大型石耜的發現,也體現出農業生產在紅山文化中的重要意義,而家豬作為農業剩余的副產品,與農業生產密切相關。基于此,專家提出了玉豬龍的命名。蛇生長過程中會產生蛇蛻,顯示其有不斷更新重生的特征,二者的結合可能是當時的人對于生活中所依賴的生物繁衍豐茂的期盼的折射。

“玉熊龍”也是基于對器物形態的解讀,覺得頭部的特征應與熊更為相似。從考古發現的動物骨骼來看,在牛河梁遺址中發現熊骨數量較多,而豬骨則相對較少,基于此,也有研究者提出玉熊龍的定名。無論是豬龍還是熊龍,都是現代人研究古代器物所提出的命名,是認識古代社會的一種途徑,但并不影響其在紅山社會中使用方式和功能的探討。兩種命名雖有差異,但都認為這種蜷曲的姿態可用“龍”定義,在“牛河梁報告”中,撰寫者摒棄了這兩種有爭議的名稱而直接用“玉龍”,至于其藝術原型到底為何,見仁見智,可以留給讀者更多的討論空間。

出土于牛河梁遺址的玉豬龍。受訪者供圖

中新社記者:玉豬龍身上穿有一個孔,比如內蒙古三星他拉的玉豬龍還能夠用繩子吊起來后保持平衡,這樣做意義何在?玉豬龍在史前文明時期到底扮演什么角色?

賈笑冰:玉豬龍背側的鉆孔可能與此類器物的使用方式有關,鉆孔的位置磨光特別好,應該是用繩子系掛使用過程中形成的,根據磨光的方向可以大體確定其使用的方向。根據能夠保持平衡以及平衡時頭部的朝向可以為判斷器物的使用情境提供線索,通過實驗考古的分析我們可以了解玉豬龍與使用者以及活動參與者的位置關系,進而確定其使用方式和功能。換句話說,這種平衡其實所體現的是使用者對其在儀式行為中表現方式的要求,以及制作者對于器物的使用方式的深切理解。

從玉豬龍出土情況來看,以玉豬龍隨葬的墓主在社會體系中的級別并不高,但卻是紅山文化中發現的使用范圍最廣的一類玉器,在一些規模等級相對較小的遺址中,如目前發掘過的半拉山遺址、田家溝遺址中都出土了玉豬龍,且以玉豬龍為其中造型最為精美的器物,這或許意味著玉豬龍是紅山文化基層社會組織中最重要的一類器物,也是紅山文明形成和發展的群眾基礎的反映。

參觀者在中國國家博物館參觀紅山文化玉玦形龍。田雨昊 攝

中新社記者:在龍形象的演進過程中,玉豬龍居何位置?

賈笑冰:在演變過程中,玉豬龍屬于龍形象形成初期的造型,但龍所蘊含的能力和特征已基本出現,比如蜷曲成圓形的基本姿態。圓取意無窮無盡、無始無終,代表生命的不斷更新和發展,其有形的部分,已經開始與特定造型的生物相關。

有明確的動物頭像和蜷曲蛇身復合的動物形象還見于趙寶溝文化的尊形器上,以玉為材質的龍首先出現在紅山文化中,器物介質的變化意味著其所承載的器物形象重要性的變化,玉龍的出現則意味著龍這種造型的地位在這一時期已有明顯提升,開始進入主流意識形態中。玉豬龍的形象基本奠定了后世龍形象的標準造型,隨著新元素的不斷增加才逐漸形成現代人印象中復雜的生物組合形象。

遼寧省博物館展出的紅山文化玉C形龍。 中新社記者 于海洋 攝

中新社記者:中華民族被稱為“龍的傳人”,紅山文化尤其是玉豬龍的發現如何為“龍的傳人”找到依據,對文明溯源又有哪些重大意義和影響?

賈笑冰:“龍的傳人”足見龍形象深入人心,從龍形象的變化過程來看,龍的造型受表現介質的影響相當明顯,基于描繪、刻畫等表現方式的龍形象更復雜多樣,而以玉為介質所表現的龍形象則相對簡單,更著重于其最核心的特征。無論是豬龍還是熊龍,其具象的特征都取材于人們生活中可以直接接觸的生物,龍所傳遞的核心特征或許并不在于其具體的形象,而是在于其中所蘊含的對于禮制的傳承。雖然后期隨著禮制的完善,禮器逐漸由銅禮器所代替,但玉器所蘊含的與禮和君子相關的特征則被傳承下來。

文明探源所形成的逐漸深入地對多元一體中華文明形成的認識,對中國傳統文化的認識都表明,中華文明延續不斷且不斷豐富發展,正如龍形象所展示的就是多種生物特征的融合,中華文明也是在文化發展與融合過程中不斷豐富發展,生生不息。紅山文化玉龍所顯示的龍形象,則可視為中華文明形成初期的最初形象,龍形象的豐富和演變是統一多民族國家形成和發展的縮影。(完)

受訪者簡介:

中國社會科學院考古研究所世界考古研究室主任 賈笑冰

賈笑冰,歷史學博士、研究員。中國社會科學院考古研究所世界考古研究室主任、中國歷史研究院中華文明與世界古文明比較研究中心特邀研究員;中埃聯合“孟圖神廟遺址群發掘與研究”項目中方領隊;國家文物局考古中國重大項目“紅山社會文明化進程研究”負責人。主要研究領域為中華文明起源研究,世界文明比較研究。